イベント参加!生野ものづくりタウン事業

2024年9月4日

こんにちは!

残暑が続きますが、朝晩はだいぶ涼しくなった気がします。

季節の変わり目は体調を崩さないよう気をつけて過ごしましょう!

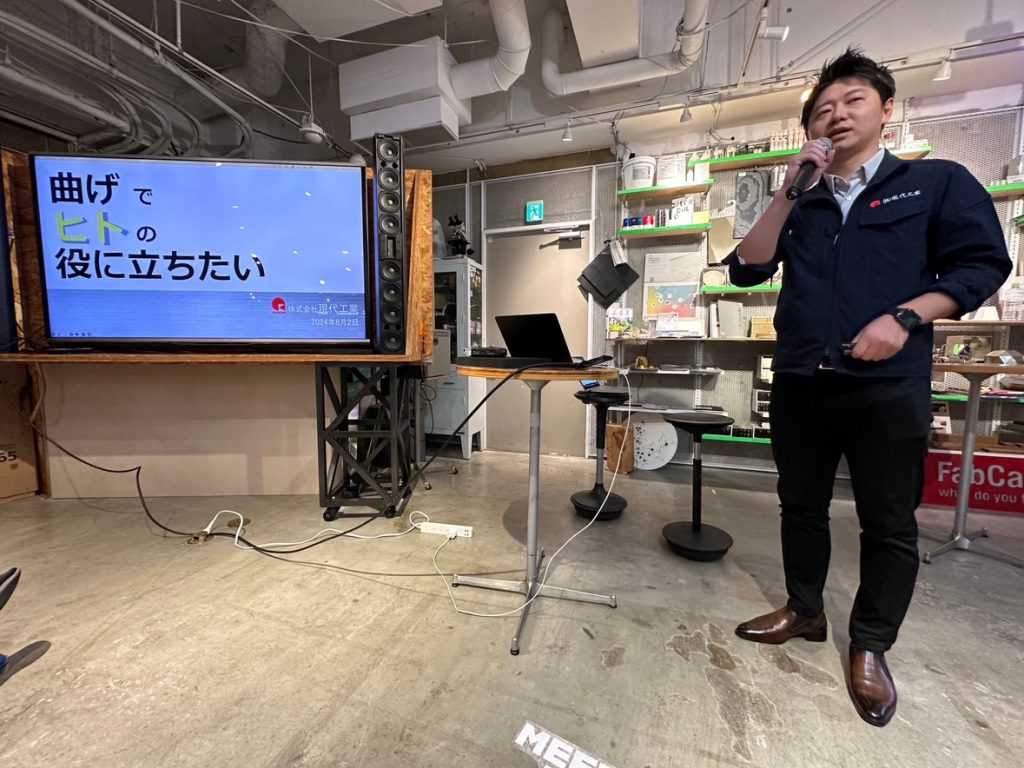

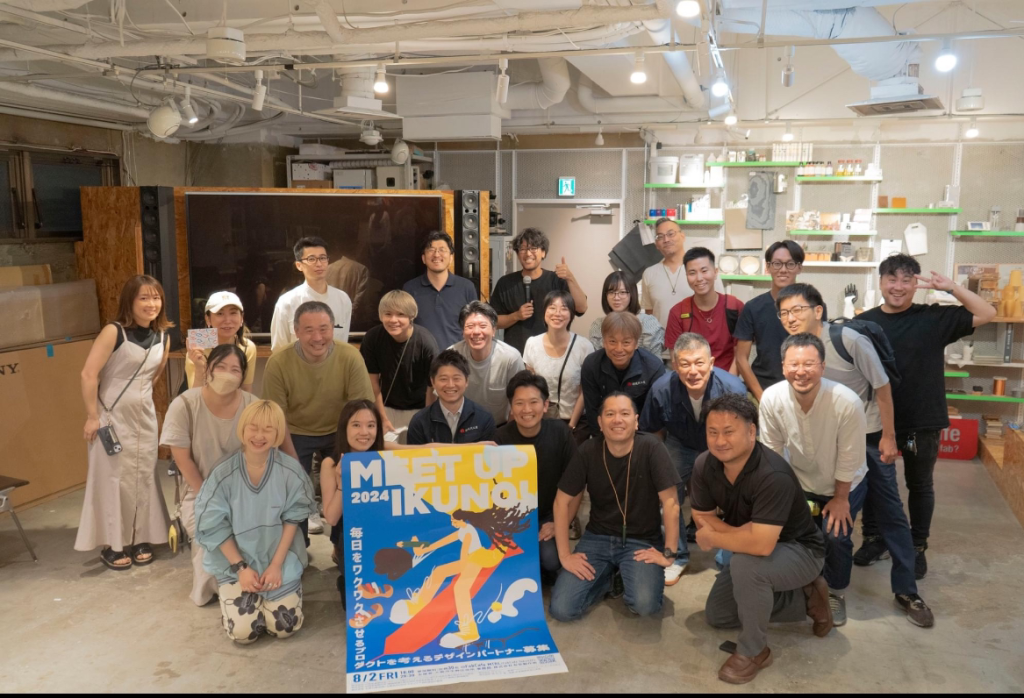

さて、先日東京の渋谷で開催された「生野ものづぐりタウン事業のオフラインイベント」に参加してきました。(生野ものづくりタウン事業とは)←過去ブログはこちらか

クリエイターの方と実際にお話することで新たな発見があったり、刺激を受けることが多かったです。

とても勉強になりました。

ベテラン社員のKさんもクリエイターの方に弊社の技術や作品を細かく説明してもらいました。

クリエイターの皆様、弊社に興味を持っていただき、たくさんご質問いただきありがとうございました。

イベントの様子は下記ページにてご覧いただけます★

8/2 MEETUP IKUNO!

東京出張では、弊社で製作したものがどのように使われているか

実際に見ることができました~。

送別会 フェリ ベトゥンラ(また会いましょう)

2024年8月8日

弊社で働く、ネパール人のMさんの送別会をしました。

場所はMさんの行きつけのインドカレーのお店。絶品!

結婚が決まり福岡に引っ越すことになったMさん。

とても真面目で日本人より丁寧な敬語を使う、努力家でした。

弊社の業務では数字はとても重要になるのですが、ネパールでは日本と数字の使い方が違うようで、

最初は慣れるまで苦労していました。

母国と文化や習慣が異なる日本で弱音をはかず、コツコツと努力し、仕事に磨きをかけてきました。

最後にみんなで一言ずつ感謝の気持ちをこめて激励を伝えました!

会社を離れることは残念だけど、

会社としてMさんの新しい始まりを応援したい気持ちでいっぱいです!

新天地でのご活躍を期待しております。

また、会いましょう! フェリ ベトゥンラ!

फेरि भेटौंला

シカル加工機の導入

2024年7月12日

新しくシカルの機械を導入しました!

金属加工の現場ではよくシカル曲げという言葉が出てきます。

シカル曲げとは板にV溝加工をすることで

曲げたときのラインがパキっと出て仕上がりが綺麗に見える加工のことです。

最初はシカル曲げ・・・ナンジャソリャ?

「コラァ~」「何しとんじゃ~」と𠮟られながら曲げる?そんなアホなことあるかー(^O^)/

と色々想像したことがあります(‘_’)

搬入の様子↓

こちらが新しく導入した機械↓ V溝高速NCプレーナー加工機です!

国内での導入、最初の1台目となりました。

今まで以上にお客様のお役立てるよう、努めてまいります!